…Lima belas menit setelah itu, aku telah berdiri di hadapan Luna. Ia tersenyum dengan cara aneh, memiringkan salah satu sudut bibirnya dan menunjukkan gigi taring sebelah kirinya dengan cara tidak manusiawi…

Saat atasanku memutuskan membuka cabang baru perusahaan kami di kota ini, aku tidak pernah mendengar namanya sebelumnya. Jadi, aku mencoba mencari informasi sebanyak-banyaknya. Aku ingin tahu fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersedia. Sebab, aku berencana membawa serta keluarga kecilku pindah ke kota ini. Sayangnya, tidak ada orang yang pernah mendengar nama kota ini. Bahkan, aku tak menemukan jejak dari kehadiran kota ini di internet atau surat kabar. Istriku sudah berpikir yang bukan-bukan, “Jangan-jangan atasanmu membuangmu ke tempat terpencil karena kinerjamu menurun sejak anak kita lahir.”

Aku memahami benar kekalutan istriku. Putra kami terlahir dengan keistimewaan. Ya, bagiku, ia adalah pangeran kecilku yang istimewa. Meski ia tidak dapat mencerna kata-kataku atau memahmi perhatian istriku. Layaknya memiliki dunia sendiri, ia sibuk dengan kesendiriannya. Sering kucoba mengajaknya berinteraksi. Kubelikan ia mainan-mainan yang merangsang kemampuan kognitif dan gerak motoriknya. Kuberi ia makanan bergizi yang menunjang tumbuh kembangnya. Apa mau dikata, ia tetap dalam diam.

Kemampuanya terbilang lambat. Ia baru bisa berjalan di usia tiga tahun. Pada ulang tahunnya yang kelima ia baru bisa mengucapkan “mama” dan “papa”. Usia tujuh tahun adalah salah satu masa keemasannya ketika ia berhasil menendang bola karet kesayangannya ke dalam gawang yang kubuat di belakang rumah lama kami. Ia banyak berkembang. Jangan harap ia berkembang seperti anak-anak seusianya yang seharusnya telah duduk di bangku sekolah dasar. Ia mulai belajar memegang sendok, minum susu dari gelas–biasanya pakai botol–menggunakan toilet, dan menatap mataku. Meski tatapannya kosong dan hanya sekian detik. Aku sungguh bahagia.

Istriku telah mencari informasi harga rumah kecil yang murah dan bisa dikredit. Pada penantian panjang dan harapannya yang hampir pupus, ia menemukan sebuah keluarga yang membutuhkan uang dengan segera. Akhirnya kami memiliki rumah sederhana yang sesuai dengan kocek kami. Rumah itu menghadap ke laut–sesuai keinginan istriku–dan halamannya sangat luas. Di sana aku telah berencana membuatkan arena bermain demi putraku. Himada menunjukkan kesenangannya. Ia tersenyum lalu duduk tenang di halaman rumah baru kami. Biasanya, ia tak suka duduk di atas rumput. Ia takut melihat cacing.

Atasanku memberikan keleluasaan padaku untuk mengelola cabang baru perusahaan. Ia menyerahkan semuanya padaku. Aku hanya perlu melapor setiap enam bulan sekali. Tentu ini menyenangkan. Sebab aku ingin punya lebih banyak waktu bersama Himada. Ia membutuhkanku. Lagi pula, aku tak tega melihat istriku merasa kesepian. Tetangga terdekat kami letaknya dua ratus meter dari sini. Benar-benar sepi. Namun kami nyaman dan berharap betah tinggal.

Suatu hari, aku berkenalan dengan seorang montir yang bekerja di bengkel yang memang cuma satu-satunya di kota ini. Montir itu–Hendrik–orang yang serius dan pecinta kopi. Tiap aku bertemu dengannya ketika malam, ia tengah duduk di beranda bersama segelas besar kopi. Seakan, jika aku berbincang dengannya, aroma kopi akan menguar kental dari mulutnya. Kumisnya lebat dan matanya sayu. Tipikal pekerja keras sekaligus penyayang keluarga. Tak pernah kulihat ia selain di bengkel atau di rumahnya.

“Bagaimana pekerjaanmu?” tanya Hendrik suatu kali. “Banyak hal yang masih harus kukerjakan. Kantor cabang ini belumlah punya nama di sini. Namun aku masih punya banyak waktu. Atasanku tidak meminta hasil dengan waktu singkat. Ia tahu aku tengah memperjuangkannya.”

“Apa sih jenis perusahaanmu?”

“Perusahaan yang bergelut di bidang definisi mimpi. Kami akan melihat dan memeriksa mimpi-mimpi di kepala klien. Lalu kami tafsirkan dan kami bantu wujudkan. Sebetulnya kami hanya perantara untuk memuluskan harapan orang-orang terhadap masa depannya. Kami menangkap mimpi-mimpi klien kemudian kami bangun stukturnya agar terwujud. Butuh tenaga ahli dalam bisnis ini.”

“Jadi kau tenaga ahlinya?”

“Ya, Hendrik. Aku telah terbiasa menemukan mimpi-mimpi yang absurd dan mustahil menjadi nyata tapi aku bisa membuktikannya.”

“Pernahkah kau menggunakan kemampuanmu untuk dirimu sendiri? Tidak pernahkah kau memimpikan putramu terlahir normal?”

Aku membetulkan dasiku yang baik-baik saja. Namun semacam rasa gatal mengusik tenggorokanku. Kata-kata Hendrik cukup menusuk hati. Kukatakan pendapatku dengan hati-hati, “Himada, dia itu berbeda. Atas kuasa Tuhan-lah hingga aku memilikinya. Tidak semua orangtua mendapat kesempatan membesarkan seorang anak berkebutuhan khusus. Dan, aku tak tertarik mengubah takdirku. Himada telah ada, bukan rencanaku dari masa lalu untuk masa depanku. Meskipun seandainya aku bisa membetulkan kesalahan dalam otaknya ketika lahir sehingga bisa tumbuh normal, aku memilih mencintai Himada yang ini, Himada putraku yang spesial.”

Hendrik mengangguk-angguk tanda mengerti. Ia tak meributkannya lagi. Ia lalu berganti topik pembicaraan dan berkeluh kesah tentang anak gadisnya. “Luna tumbuh menjadi gadis penyendiri. Padahal, ketika kanak-kanak, ia sangat ceria dan memiliki banyak kawan. Sejak kematian sahabat karibnya, ia berubah menjadi pemurung. Ia tak lagi mau bercerita kepadaku atau istriku. Ia mengacuhkan kami. Ia seperti tak mau diganggu.”

“Bisakah kemampuanku menolongnya, Hendrik?”

“Apa kau mau melawan alam? Kau mau menolak Tuhan? Impiannya adalah bertemu kembali dengan sahabatnya. Bagaimana mungkin kau hidupkan yang telah habis masanya?”

“Aku ingin membantunya menerima realita, Hendrik.”

“Realita? Kau pikir Luna sudah gila?”

“Tidak, bukan itu maksudku. Aku hanya ingin menolongnya untuk melupakan kesedihannya akan kematian sahabatnya.”

Namun dalam hati, aku penuh tanya. Separah itukah Luna merasa kehilangan sahabatnya hingga ia berubah? Bukankah meski kita kehilangan seseorang yang berharga bagi kita, kita harus tetap menjalani hidup? Hendrik terlihat sedih dan putus asa. Mata sayunya terlihat makin menyedihkan. “Lakukan apa yang kau bisa lakukan. Aku cukup menunggu. Aku tak pernah tahu kapan suatu saat nanti Luna keluar dari rumah dan tersenyum pada orang lain. Sudah terlalu lama ia menangisi sahabatnya itu.”

Malam itu, kuputuskan membawa serta istriku dan Himada. Kami akan datang ke jamuan makan malam Hendrik. Kuceritakan keinginanku menolong putri Hendrik, Luna. Istriku merespon dengan baik. “Silakan, gunakan kemampuanmu menolong orang lain. Aku selalu di sampingmu,” ujarnya. Kalimatnya melegakan hatiku.

Makan malam berlangsung dengan tenang. Himada tampak menikmati suapan demi suapan masakan istri Hendrik. Nyonya Hendrik memang jago masak. Dulu, ketika masih muda, ia seorang koki di sebuah restoran terkenal di ibu kota. Ia tahu Himada alergi dengan beberapa jenis bahan pangan. Dengan baik hati ia menyiapkan menu khusus yang bisa dinikmati semua orang termasuk Himada. Istriku berbisik, ia harus mempelajari resep-resep itu agar Himada dapat menikmati waktu makannya. Himada memang jarang menyukai jam makan. Sebagian besar makanan yang ia lahap ia muntahkan. Malam ini, semua suapan makanan tertelan sempurna.

Luna duduk di ujung meja makan. Tatapannya lurus ke piring bulat berisi sepotong roti. Ia menolak makan nasi dan sup. Bahkan lauknya tak ia sentuh. Hendrik bilang, Luna tidak alergi. Ia memang membenci berbagai jenis makanan. Sepanjang usianya, ia lebih sering mengonsumsi roti. Luna bersikap seakan aku dan istriku tak ada. Ia tidak menyapa kami. Namun, sesekali, pandangannya tertuju pada Himada. Sementara Himada asyik melahap suapan terakhir supnya. Himada tidak mempedulikan semua orang.

Rencananya, aku akan mengajak bicara Luna seusai jamuan makan malam. Aku mengatakan pada Hendrik hal itu. Ia setuju-setuju saja. Aku mendekati Luna. Kuperhatikan ia menyingkir dari semua orang. Ia menuju teras depan. Aku mengikutinya. Ketika ia duduk, aku keluar dan duduk di sampingnya. Ia agak terkejut tapi terlihat berusaha bersikap biasa. Belum sempat aku mulai bicara, istriku panik. Himada terjatuh di dapur Hendrik. Ia kejang-kejang. Darahnya berceceran dari kepala. Kulitnya sedikit tersingkap. Kulit Himada terkelupas! Ia membentur ujung lemari pendek! Istriku menangis histeris. Teriakanku tak kalah histeris. Kami membawa Himada ke rumah sakit.

Dini hari, pukul satu pagi. Dokter telah menangani Himada dengan baik. Istriku masih terjaga di samping Himada di rumah sakit. Aku akan pulang dulu, mengambil uang dan barang-barang. Himada harus dirawat inap hingga luka di kepalanya pulih. Sebetulnya aku cemas meninggalkannya. Tapi aku percaya ia di bawah pengawasan dokter dan istriku.

Aku menyetir mobil tuaku pelan-pelan. Rumah sakit ini kebetulan dekat dengan rumah Hendrik. Beruntung, kami bisa membawa Himada secepatnya. Dokter bilang hampir saja Himada tak punya kesempatan. Aku berlega hati. Ketika mobilku melewati rumah Hendrik–aku terbiasa menyetir dengan jendela mobil terbuka lebar–kudengar suara lengkingan. Deg! Jatungku terpaku mendengarnya. Detaknya seakan berhenti mendadak. Kepalaku menoleh. Namun rumah Hendrik gelap. Aku takut bila itu sekedar halusinasiku. Tapi?

Aku menyetir secepat yang kubisa. Segera kudatangi kantor polisi dan kulaporkan jeritan itu. Polisi itu ikut cemas melihatku sangat ketakutan. Lima belas menit setelah itu, aku telah berdiri di hadapan Luna. Ia tersenyum dengan cara aneh, memiringkan salah satu sudut bibirnya dan menunjukkan gigi taring sebelah kirinya dengan cara tidak manusiawi. Ia tanya kenapa aku datang bersama polisi dan bagaimana keadaan Himada. Kuceritakan bahwa Himada baik-baik saja dan kutanya mana orangtuanya.

Ia mempersilakan aku dan dua orang polisi itu masuk. Ia bilang, Hendrik buru-buru pergi mengantar istrinya ke kota tetangga karena keluarga mereka di sana meninggal. Ia juga bilang, ia disuruh menjaga rumah. “Mungkin suara yang kau dengar tadi adalah jeritan ibuku menerima telpon karena anggota keluarga kami meninggal,” ujarnya padaku. Jelas sekali terlihat bahwa aku tak dapat mempercayai ekspresinya. Kedua polisi itupun merasakan hal yang sama. Kemudian ia mengizinkan kami memeriksa seluruh sudut rumah. Memang benar, semua terlihat normal.

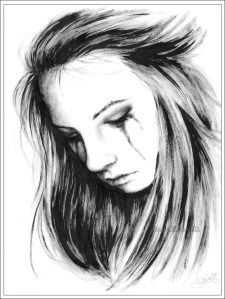

Ia menarik kursi dan memintaku beserta kedua polisi itu duduk di ruang tengah. Posisinya duduk agak di dekatku. Ia bercerita panjang lebar sambil menangis sesenggukan menceritakan kematian anggota keluarganya. Aku mulai percaya. Sepertinya, salahku telah berpikiran negatif. Kedua polisi itu menyatakan duka citanya. Ia mengangguk sembari menghapus air matanya. Ketika kami bangkit dan pamit, ia tiba-tiba diam. Sikapnya aneh. Matanya memancarkan kengerian. Nafasnya tertahan. Kedua alisnya bertaut, antara bingung bercampur khawatir. Udara malam serasa berhenti. Aku mencium ketidakberesan. Ia mulai tertawa terbahak dan memukul lenganku. Kedua polisi itu saling pandang penuh tanya.

“Ada apa, Luna? Apa yang lucu?” tanyaku hati-hati. “Di sini! Di sini! Di sini! Bongkar lantai kayu ini! Aku tidak tahan lagi! Suara itu, caci maki yang keluar dari mulutnya! Aku tak tahaaaaaaan!” Perempuan muda itu hampir merobek ujung gaun putih pucatnya. Ia mencengkeram ujung gaunnya sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih dan kuku-kuku panjangnya menggores telapak tangannya. Matanya melotot menyeramkan. Sudut-sudut bibirnya tegang. Wajahnya seperti terbuat dari kayu. Bola mata itu lalu menelanjangiku, memandangku dengan penuh kebencian seakan ingin menarik jiwaku keluar. Aku menelan ludah tapi mulutku tetap terasa kering. Jantungku tak bisa kukendalikan degupnya.